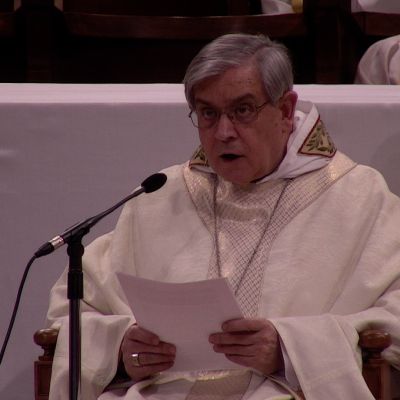

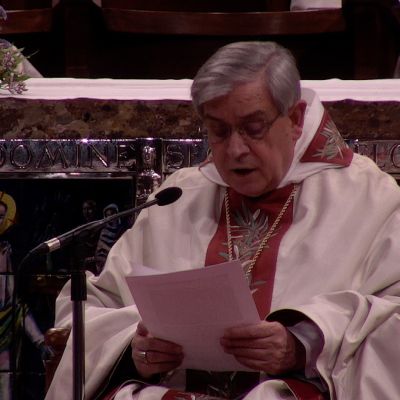

P. Abad Josep M Soler

Homilía de la Misa Exequial del P. Anselm Parés, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía de la solemnidad de Pentecostés, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía de la solemnidad de la Ascensión del Señor, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía de Misa de Acción de Gracias por los 50 años de Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia (1970-2020), predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía de la solemnidad de la Virgen de Montserrat, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía de la Vigilia de Santa María, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía del Domingo de Pasqua, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía de la Vigilia Pascual, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía del Viernes Santo, Celebración de la Pasión del Senyor, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía del Jueves Santo, Misa de la Cena del Senyor, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía del Domingo de Ramos y de Pasión, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Homilía de la Solemnidad de San José, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat