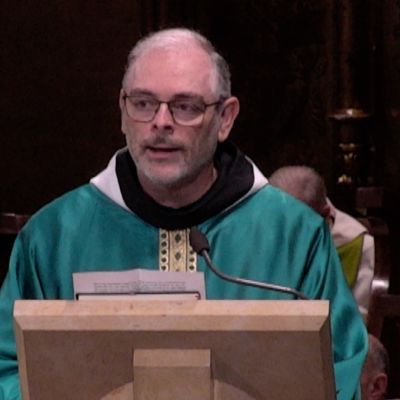

P. Carles-Xavier Noriega

Homilía del domingo II de Cuaresma, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat.

Homilía de la fiesta de la Sagrada Familia (Ciclo C), predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat

Homilía del domingo II de Cuaresma, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat.

Homilía del domingo XXXIII del tiempo ordinario, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat

Homilía de la solemnidad la Santísima Trinidad, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat

Homilía del domingo II de Cuaresma, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat.

Homilía de la Solemnidad de Jesucristo, Rey de todo el mundo, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat

Homilía del domingo XXIV del tiempo ordinario, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat

Homilía del domingo V de Cuaresma, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat.

Homilía del domingo XXII del tiempo ordinario, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat

Homilía del domingo XIX del tiempo ordinario, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat

Homilía del domingo III de Pascua, predicada por el P. Carles-Xavier Noriega, monje de Montserrat