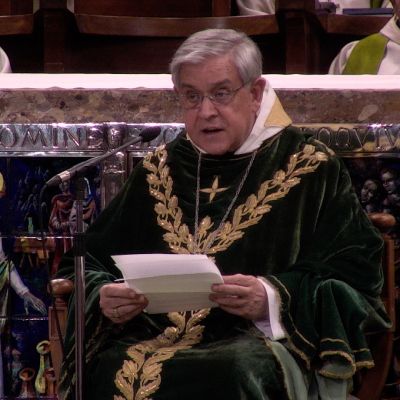

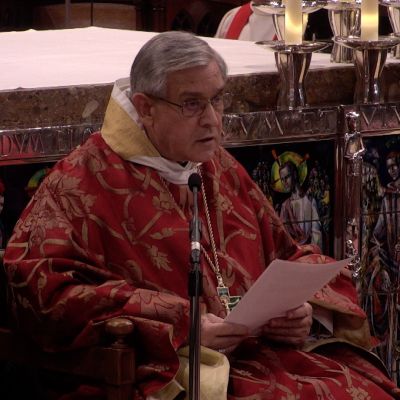

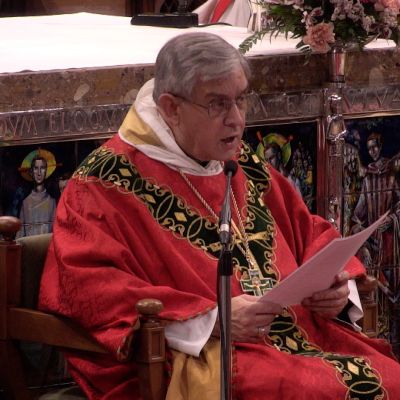

P. Abat Josep M Soler

Homilía del domingo XXXI del tiempo ordinario, predicada por el P. Josep M Soler, Abad emérito de Montserrat

Homilía del domingo XXIV del tiempo ordinario, predicada por el P. Josep M Soler, Abad emérito de Montserrat

Homilía del domingo XIX del tiempo ordinario, predicada por el P. Josep M Soler, Abat emèrit de Montserrat, en el XXIII aniversari de la seva Benedicció abacial

Homilía de la Fiesta de los Beatos Mártires de Montserrat, predicada por el P. Josep M. Soler, Abat de Montserrat (13 de octubre de 2020)

Homilía de la Misa Exequial del P. Hilari Raguer predicada por el P. Josep M. Soler, Abad de Montserrat (3 de octubre de 2020)

Homilia de la Solemnidad de la Natividad de la Virgen, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat (8 septiembre 2020)

Homilia de la Solemnidad de la Asunción de la Virgen, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat (15 agosto 2020)

Homilia del Jueves XIX durante el año, XX Aniversario de la Bendición Abacial, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat (13 agosto 2020)

Fiesta de la Transfiguración del Señor, predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Profesión Temporal del G. Frederic Fosalba (6 agosto 2020)

Homilía de San Benito predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat

Profesiones solemnes en Montserrat (11 julio 2020)

Homilía de la Solemnidad San Pedro y San Pablo predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat (29 junio 2020)

Homilía de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo predicada por el P. Josep M Soler, Abad de Montserrat (14 junio 2020)