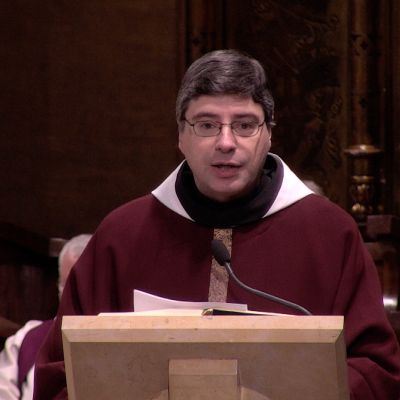

P. Bernat Juliol

Homilía del domingo I de Cuaresma, predicada por el P. Bernat Juliol, Subprior de Montserrat.

Homilía de la fiesta de la Presentación del Señor, predicada por el P. Bernat Juliol, Subprior de Montserrat.

Homilía del domingo I de Adviento (Ciclo C), predicada por el P. Bernat Juliol, monje de Montserrat

Homilía del domingo I de Cuaresma, predicada por el P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat.

Homilía del domingo I de Adviento (Ciclo B), predicada por el P. Bernat Juliol, prior de Montserrat

Homilía del domingo XX del tiempo ordinario, predicada por el P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat

Homilía del domingo I de Cuaresma, predicada por el P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat.

Homilía del domingo I de Adviento (Ciclo A), predicada por el P. Bernat Juliol, prior de Montserrat

Homilía la Vigilia de Santa Maria de Montserrat, predicada por el P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat.

Homilía de la Misa Exequial del P. Josep Massot, predicada por el P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat.

Homilía del Domingo de Pascua, predicada por el P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat.

Homilía del domingo I de Cuaresma, predicada por el P. Bernat Juliol, Prior de Montserrat.