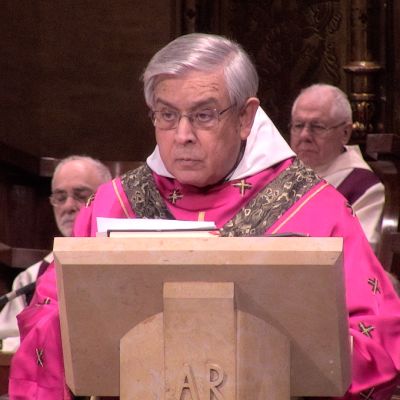

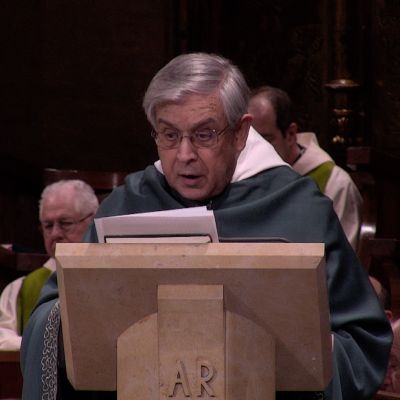

Abad emérito

Homilía de la fiesta del Bautismo del Señor, predicada por el P. Josep M Soler, Abad Emérito de Montserrat

Homilía del domingo XXXI del tiempo ordinario, predicada por el P. Josep M Soler, Abad emérito de Montserrat

Homilía del domingo XXIV del tiempo ordinario, predicada por el P. Josep M Soler, Abad emérito de Montserrat

Homilía del domingo XVI del tiempo ordinario, predicada por el P. Josep M Soler, Abad emérito de Montserrat

Homilía del domingo III de Adviento (Ciclo B), predicada por el P. Josep M Soler, Abad emérito de Montserrat

Homilía del domingo XXX del tiempo ordinario, predicada por el P. Josep M Soler, Abad emérito de Montserrat

Homilía del domingo III de Adviento (Ciclo A), predicada por el P. Josep M Soler, Abad emérito de Montserrat